|

Tracce di Onegin

Quelliche...ilcinema è partito in trasferta, destinazione Stoccarda. Ad attenderci, uno degli eroi letterari più celebri e atipici: l’Eugenio Onegin, che anziché dai versi originali di Puškin o attraverso i fotogrammi della Fiennes ci ha parlato da un palcoscenico. Quello della Opera House di Stoccarda, dove a gennaio è tornato in scena il balletto capolavoro di John Cranko: Onegin

STOCCARDA – Abbiamo scelto una città insolita per seguire le tracce di Eugenio Onegin. Per una ricerca sull’eroe nato dalla penna di Aleksandr Sergeevič Puškin i luoghi in cima alla lista potrebbero essere quelli in cui si consuma la tragedia dell’infelice amore fra Onegin e la giovane Tatjana, quelli in cui Puškin scrisse, insomma quelli calati nell’ambientazione moscovita di Mosca o San Pietroburgo.

Ma, come ogni grande storia che sia sopravvissuta all’esame degli anni, anche l’Onegin ha saputo respirare al di fuori della pagina scritta, nel tempo e nello spazio.

Con il 1999 la famiglia Fiennes, trascinata dalla forza (non solo) divistica del fratello maggiore Ralph, ha trasposto sullo schermo cinematografico i complessi otto capitoli in strofe giambiche del romanzo originale. Ma, prima del cinema, è stato il teatro – in forza della sua maturità anagrafica – ad adattare la celebre opera in versi.

Quando Čajkovskij compose l’opera lirica Evgenij Onegin era il 1878. Sono passati ottantasette anni prima che le sue musiche tornassero per dare vita all’eroe di Puškin. Ma non come ci si sarebbe aspettato. Kurt-Heinz Stolze, collaboratore preferito del coreografo John Cranko, fu chiamato a riorchestrare e arrangiare pezzi di Čajkovskij; all’orizzonte, l’idea di tradurre l’Onegin in danza.

Per il balletto, nato nella mente di Cranko prima che questo compisse i quarant’anni, non fu però utilizzata una sola nota estrapolata dall’opera. L’intenzione di tradurre il dramma in movimento, in cui il gesto fosse asservito all’espressione di uno stato d’animo, convinse Stolze a orchestrare passi di Čajkovskij tratti dalle opere fra loro più diverse: da Romeo e Giulietta a Gli stivaletti, fino a Le stagioni e Francesca da Rimini, oltre a diversi pezzi creati per pianoforte e trascritti per orchestra.

Andato in scena per la prima volta nel 1965 (rivisto poi nel 1967), Onegin vide la luce a Stoccarda. È da qui che siamo partiti.

Quella di Stoccarda è attualmente una delle più celebri compagnie di balletto nel mondo. Profondamente legata alla figura di John Cranko, che ne è stato fondatore nel 1961 (ma le radici affondano indietro nel tempo fino al XVII secolo) e direttore, oltre che coreografo residente, annovera fra le sue file dodici stelle della danza di oggi in qualità di Principal: Alicia Amatriain, Bridget Breiner, Maria Eichwald, Sue Jin Kang, Elena Tentschikowa, e con loro Filip Barankiewicz, Jirí Jelinek, Mikhail Kaniskin, Douglas Lee, Ivan Gil Ortega, Jason Reilly e Friedemann Vogel.

Diretto da Reid Anderson, alla guida della compagnia dal 1996, lo Stuttgart Ballet ha brillato per una qualità dei suoi interpreti che unisce alla sicurezza tecnica un’intelligenza interpretativa capace di amplificare lo spessore artistico.

Diretto da Reid Anderson, alla guida della compagnia dal 1996, lo Stuttgart Ballet ha brillato per una qualità dei suoi interpreti che unisce alla sicurezza tecnica un’intelligenza interpretativa capace di amplificare lo spessore artistico.

Anderson, si sa, è incredibilmente preciso quando si tratta di scelte di cast. A capo della Fondazione Cranko (che detiene i diritti su Onegin), si muove personalmente da un teatro all’altro del mondo quando, da qualche parte, il balletto viene messo in scena. E, fra i nomi da lui scartati per i ruoli principali, le voci fanno annoverare alcune fra le celebrità attualmente più ricercate nel panorama del balletto mondiale.

Ma l’interesse sul fatto che lo Stuttgart Ballet avrebbe fatto rivivere quest’anno l’Onegin non è partito solo da Stoccarda, sulle prime. Anche da Parigi.

Nel novembre 2005, una tournée della compagnia di Stoccarda ha portato il balletto di Cranko al Sol levante, in Giappone. In qualità di ospite, è stata chiamata la star del Ballet dell’Opéra parigina Manuel Legris, voluto per incarnare la figura di Eugenio Onegin accanto a Maria Eichwald.

Quando Legris mi ha informato della sua partenza per Stoccarda, dove ha studiato il balletto nell’ottobre 2005, era reduce da un infortunio in Cina. In una carriera iniziata nei primi anni Ottanta, Onegin non era mai stato nel suo repertorio personale. Eppure, Legris e Eichwald hanno infiammato i cuori giapponesi al punto da convincere Anderson che quell’étoile, un metro e settantotto di tecnica forte e pathos da vendere, era la figura giusta per affiancare la vibrante sensibilità e la squisita eleganza della sua Principal Maria Eichwald (arrivata a Stoccarda nel 2004) anche in patria.

Così, prima dell’inizio di dicembre, da Manuel Legris mi è arrivata la notizia: sarebbe stato nuovamente Onegin con lo Stuttgart Ballet a gennaio, in occasione delle prime recite del balletto, che si prolungano (alternandosi a molte altre produzioni) fino a giugno.

Quando arriviamo a Stoccarda, la prima sorpresa è il velo di neve che ancora copre la città sotto il sole terso. Gli Schlossgarten, in cui è ubicata la Opera House, sono bianchi, i laghetti stretti nella morsa del freddo restano una lastra di ghiaccio.

Il press office dello Stuttgart Ballet ci accoglie con una gentilezza incredibilmente efficiente; fa accompagnare il nostro direttore a ritirare gli accrediti per gli spettacoli; rivolge inviti per un caffè nella mensa del teatro.

Per parlare di Onegin, abbiamo appuntamento alle cinque del pomeriggio con Maria Eichwald e Manuel Legris. Il programma iniziale prevedeva un incontro anticipato con l’étoile francese presso il suo hotel, ma cambiamenti nella schedule delle prove hanno costretto l’ufficio stampa ad optare per due incontri quasi in simultanea. Jirí Jelinek e Sue Jin Kang, che calcheranno la scena nei ruoli di Eugenio e Tatiana di lì a poche ore, sono in procinto di iniziare il trucco e prepararsi, dopo una pausa per riposare in vista dello spettacolo. Saranno per questo Eichwald e Legris a svelarci i segreti del capolavoro di Cranko.

Una delle sale prove è ancora occupata, quando arriviamo. Gli artisti dello Stuttgart Ballet stanno finendo di lavorare, un fiume in piena di attività febbrile e appassionata che sprigiona elettricità e che ci investe appena giriamo a sinistra dopo l’ultima rampa di scale. Sotto la bacheca che ospita le foto della tournée giapponese quasi ci scontriamo con un carrello che trasporta gli abiti di Onegin per il corpo di ballo.

Ci mettono in mano due programmi di sala del balletto, trenta pagine di informazioni e splendidi scatti in bianco e nero. E qui le nostre strade si dividono. Qualcuno, incluso il direttore, torna in albergo a prepararsi per la recita serale di Onegin (contrariamente all’abitudine italiana, le rappresentazioni dello Stuttgart Ballet hanno inizio alle 19:30). Io rimango, chiuso in un ufficio della Opera House in attesa di iniziare le interviste. A farmi compagnia resta solo Marta, nelle vesti di interprete per il tedesco in occasione dell’intervista con Maria Eichwald. “Maria (che ha origini russe), parla senza problemi il tedesco”, ci informa il press officer, “ma con meno facilità l’inglese”.

Ed è Maria la prima ad arrivare. Timida come una cerbiatta, sottile e senza l’ombra di arie da diva. Scorge subito una foto che la ritrae nel ruolo di Manon (da lei ballato a Monaco e a Copenaghen), che ho fatto stampare apposta per il più classico dei riti – quello dell’autografo –. La indica. “Wow… Manon! È un ruolo stupendo… spero di poterlo ballare ancora”.

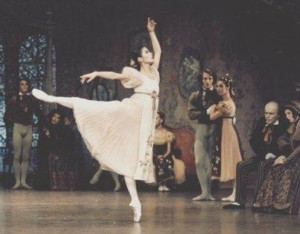

Formata alla scuola nazionale di Alma-Ata, in Kazakhstan, la Eichwald ha un curriculum di tutto rispetto. Subito Principal al Balletto Nazionale del Kazakhstan, dal 1999 invece al Bavarian State Ballet, ha in repertorio la maggior parte del classico e dei personaggi più significativi del teatro di danza. “Sul palco ciò che cerco di fare sempre è dare al pubblico qualcosa in più dei semplici passi”, spiega. “Se fai questo lavoro è la sfida più grande, il traguardo più importante. Per questo fra i miei ruoli preferiti c’è Giselle: perché unisce tecnica e interpretazione, non si riduce a semplici esibizioni virtuosistiche”.

Formata alla scuola nazionale di Alma-Ata, in Kazakhstan, la Eichwald ha un curriculum di tutto rispetto. Subito Principal al Balletto Nazionale del Kazakhstan, dal 1999 invece al Bavarian State Ballet, ha in repertorio la maggior parte del classico e dei personaggi più significativi del teatro di danza. “Sul palco ciò che cerco di fare sempre è dare al pubblico qualcosa in più dei semplici passi”, spiega. “Se fai questo lavoro è la sfida più grande, il traguardo più importante. Per questo fra i miei ruoli preferiti c’è Giselle: perché unisce tecnica e interpretazione, non si riduce a semplici esibizioni virtuosistiche”.

E Tatjana? “È una figura che adoro” ci racconta, “fin dai tempi della scuola, quando leggevamo Puškin. Uno dei miei miti letterari, un personaggio incredibilmente complesso; per una ballerina ballarlo rappresenta un’opportunità forse più grande di quella che offre la stessa Giulietta. Torno a quanto dicevo prima: permette di andare oltre la tecnica. Tatjana matura, si evolve: è questo il lato più interessante, non le sole componenti coreografiche”.

L’entusiasmo di Maria cresce quando ripercorriamo le tappe della sua carriera. “Ho amato tanti personaggi… per i motivi più diversi. Dal Lago dei cigni a Raymonda e Bayadére, e continuo a scoprire, a conoscere personaggi nuovi. Lavorare con John Neumeier è stata un’esperienza grandissima, così come affrontare i balletti di John Cranko. Ma spero di poter fare ancora esperienze nuove… non ho mai lavorato con Roland Petit, ad esempio”.

Manuel Legris fa irruzione poco prima delle ultime domande. “Torno fra una decina di minuti… non è un problema. Vi lascio finire!”. Come si lavora con Manuel? “Benissimo” risponde la Eichwald. “Soprattutto, si impara molto da un professionista del suo calibro”.

L’ammirazione sembra reciproca. “È una meraviglia” mi dice Legris entusiasta, poco dopo. “Lavorare con Maria è straordinario”.

Forgiato come artista dall’Ecole de Danse dell’Opéra di Parigi, vagliato dal fuoco della direzione di Nureyev, Manuel Legris è étoile dal 1986, dopo aver raggiunto il titolo saltando, nel cursus honorum, il gradino della nomina a primo ballerino.

“Desideravo davvero tornare in scena nel ruolo di Onegin”, mi racconta. “È quanto di meglio io potessi augurarmi di danzare al giorno d’oggi. Essere qui a Stoccarda, dove Onegin è nato, è poi un piacere grandissimo”.

Dai titoli più famosi del classico alle creazioni moderne, il suo repertorio include praticamente tutto. “Mi mancava un lavoro di John Cranko. Onegin rappresenta un’esperienza completa sotto ogni punto di vista: la difficoltà tecnica non è mai solo sfoggio virtuosistico. Ci vuole l’approccio giusto, ci vuole la testa… che poi è quanto fa la differenza in ogni circostanza. Qui a Stoccarda stiamo lavorando molto su ogni aspetto: è una compagnia di artisti dalla presenza scenica molto forte”.

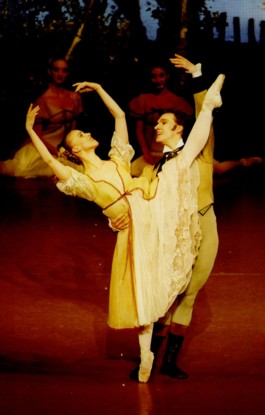

“Cranko è un coreografo che non costringe continuamente il fisico in movimenti e pose innaturali”, mi spiega col suo eloquio incalzante. “È piacevole ballarlo, comunicare dei sentimenti attraverso una sua coreografia. Certo, ok, ci sono tour en l’aire e via dicendo… ma è un lavoro che sento, che non mi ha creato problemi fin dall’inizio”. Quando gli faccio notare che alcuni passaggi tanto semplici non sembrano, e gli porto ad esempio il pas de deux del primo atto (in cui Tatjana, addormentatasi sulla lettera che sta scrivendo, sogna Eugenio ricambiare il suo sentimento d’amore), Manuel annuisce sorridendo. “Oh certo! È difficilissimo… non hai idea quanto! Le prese sono fluide e lineari… ma non per questo facili! Credo sia il punto più difficile dell’intero Onegin… Quando il primo atto è finito, sono finite anche le difficoltà maggiori… il resto, per me, è in discesa”.

Quando ci salutiamo, mi chiede se saremo a teatro sia la sera stessa che quella successiva. “Ci vediamo stasera, allora. Sono a teatro anch’io… vengo a vedere Jirí Jelinek e Sue Jin Kang, da spettatore”.

Sue Jin Kang è Principal a Stoccarda dal 1997. Studi all’Académie de Danse classique di Monte Carlo, vittoria del Prix de Lausanne nel 1985, nei teatri di tutto il mondo – e soprattutto in quelli della nativa Korea – è una delle star della danza più celebrate. Quando si apre il sipario, in scena comunica leggerezza anche solo nel voltare la testa. Il suo approccio al palcoscenico, cerebrale e viscerale insieme, scarta qualsiasi soluzione brusca. Nel primo atto soprattutto è una Tatjana d’eterea bellezza e cristallina semplicità, limpida e radiosa come la luce riflessa. Al suo fianco, Jirí Jelinek (praghese, curriculum che comprende la formazione ad Amburgo sotto la guida di Neumeier) sceglie una caratterizzazione del personaggio di Onegin estrema e fortemente connotata: anziché indulgere al sofferto oneginismo (quella malinconia e disgusto della vita che gli inglesi definirono spleen per tradurre – pur con sfumature differenti – il russo chandra, e che è da molti considerata malattia propria di Eugenio Onegin), il Principal porta in scena un protagonista scocciato e borioso, a tratti irriverente. Alla manifesta ingenuità della Tatjana di Sue Jin Kang, Jelinek contrappone un Eugenio smaliziato e sarcastico, che si concede mal celate risatine in scherno alla semplicità campagnola. Un duetto, quello dei due étoile, che costruisce la storia senza discrepanze, e che raggiunge empatia e armonia perfetti nella scena in cui Onegin strappa la lettera di Tatjana sotto ai suoi occhi, rifiutandone l’amore: la mimica è così perfetta (lui seccato, lei incredula), e il feeling così efficace, che – sotto le note dello strumento a fiato che anticipa la distruzione della lettera – è quasi possibile percepire i singhiozzi della Kang.

Sue Jin Kang è Principal a Stoccarda dal 1997. Studi all’Académie de Danse classique di Monte Carlo, vittoria del Prix de Lausanne nel 1985, nei teatri di tutto il mondo – e soprattutto in quelli della nativa Korea – è una delle star della danza più celebrate. Quando si apre il sipario, in scena comunica leggerezza anche solo nel voltare la testa. Il suo approccio al palcoscenico, cerebrale e viscerale insieme, scarta qualsiasi soluzione brusca. Nel primo atto soprattutto è una Tatjana d’eterea bellezza e cristallina semplicità, limpida e radiosa come la luce riflessa. Al suo fianco, Jirí Jelinek (praghese, curriculum che comprende la formazione ad Amburgo sotto la guida di Neumeier) sceglie una caratterizzazione del personaggio di Onegin estrema e fortemente connotata: anziché indulgere al sofferto oneginismo (quella malinconia e disgusto della vita che gli inglesi definirono spleen per tradurre – pur con sfumature differenti – il russo chandra, e che è da molti considerata malattia propria di Eugenio Onegin), il Principal porta in scena un protagonista scocciato e borioso, a tratti irriverente. Alla manifesta ingenuità della Tatjana di Sue Jin Kang, Jelinek contrappone un Eugenio smaliziato e sarcastico, che si concede mal celate risatine in scherno alla semplicità campagnola. Un duetto, quello dei due étoile, che costruisce la storia senza discrepanze, e che raggiunge empatia e armonia perfetti nella scena in cui Onegin strappa la lettera di Tatjana sotto ai suoi occhi, rifiutandone l’amore: la mimica è così perfetta (lui seccato, lei incredula), e il feeling così efficace, che – sotto le note dello strumento a fiato che anticipa la distruzione della lettera – è quasi possibile percepire i singhiozzi della Kang.

Incontro Legris dopo il secondo atto, a qualche metro dal banco dov’è in vendita un’irresistibile serie di gadget dello Stuttgart Ballet (dalle cartoline al calendario, fino a splendide tazze dedicate alle Principal della compagnia, che cambiano colore all’aumento di temperatura). “Ti piace?”, mi chiede. “Un sacco!” gli rispondo, “Sue Jin Kang è fenomenale… semplicemente strepitosa!”. “E Friedemann? Non è fenomenale anche lui?”. Friedemann è Friedemann Vogel, promosso Principal nel 2002, che quella sera incarna Lenskij, il romantico poeta che introduce l’amico Onegin alla famiglia di Tatjana, i Larin. Tecnica virtuosa e leggerezza insolita, Vogel nei panni di Lenskij è in effetti una presenza magnetica. Al suo fianco per ballare il ruolo di Olga, sorella di Tatjana e fidanzata di Lenskij, c’è la solista Katja Wünsche. Bionda e bellissima, la Wünsche è briosa e agile, perfetta nel giro (deliziosa la sua variazione nel primo atto), leggiadra anche nello stendere il braccio. Soprattutto, trova al personaggio l’approccio migliore: non quello della bambola anodina, ma il prototipo di ragazza amabile, preservando correttamente l’ambiguità sulla gaiezza chiamata a nascondere una forma di superficialità.

Dopo lo spettacolo, alla stage door qualche irriducibile aspetta i due protagonisti (Vogel e Wünsche hanno già firmato autografi dopo il secondo atto a un banco dello shop; a Stoccarda è abitudine consueta). Sue Jin Kang arriva per prima, sommersa dai fiori. Jelinek tarda, salendo direttamente dalla canteen del teatro con la sua birra.

A qualche metro dalla Opera House, all’altezza della Galleria di Stato, incrociamo nuovamente la Kang che lascia il teatro accompagnata da un piccolo gruppo di persone. Lei ci guarda, ci sorride e, senza chiedere niente, in un sorprendente italiano, ci fa: “Ciao… buona sera!”.

La sera successiva, a teatro è la stessa febbrile eccitazione. La Opera House ha registrato un nuovo tutto esaurito; siamo nelle prime file di una platea insolitamente febbrile. In scena, Manuel Legris e Maria Eichwald.

La sera successiva, a teatro è la stessa febbrile eccitazione. La Opera House ha registrato un nuovo tutto esaurito; siamo nelle prime file di una platea insolitamente febbrile. In scena, Manuel Legris e Maria Eichwald.

Là dove la Kang era appassionata e tragica, la Eichwald è romantica e intimista. La fortissima sicurezza tecnica (equilibri perfetti con arabesque sopra i novanta gradi a titolo di unico esempio) è asservita ad una raffinatezza d’interprete che vede in Tatjana una creatura più complessa della semplice eroina romantica. Sue Jin Kang è un crescendo drammatico di forza inarrestabile, che culmina nel finale con la disperazione più forte e straziata. Maria Eichwald guarda la tragedia dal lato dello sconforto interiore: candida e spontanea nel primo atto (in cui la Kang magistralmente sottolineava anche la timidezza della protagonista), incarna Tatjana mettendone in luce non solo l’evoluzione psichica, ma anche il cambiamento della disposizione mentale (dall’amore alla delusione e dalla speranza alla rassegnazione).

Legris, in scena, è un gigante. Spingendosi meno agli estremi nella presentazione di Onegin rispetto a Jirí Jelinek, opta per un approccio più classico, e forse più vicino all’idea puškiniana (su cui Cranko sembra aver comunque lavorato con spirito autonomo): il suo tormento è più cupo che seccato, il dandismo meno aggressivo, l’eleganza più consapevole che compiaciuta. La formazione parigina emerge nella precisa e dirompente velocità del giro, soprattutto nell’accenno al manége della variazione nel primo atto; per il resto, sembra aver ballato Onegin una vita. Più disinteressato nella scena in cui strappa la lettera rispetto allo spazientito protagonista di Jelinek (il cui duetto con la Kang era splendidamente forte), Manuel coglie in Eugenio il chiaroscuro di Puškin senza patetismo, anche nel movimento (ben giocando, nel primo atto, sull’alternarsi di tour en l’aire rapidissimi alla gestualità lenta), con vette d’intensità altissima in un memorabile climax del terzo atto.

Non si offuscano in ogni caso gli astri dei comprimari, entrambi Principal. Elena Tentschikowa e Mikhail Kaniskin splendono nei ruoli di Olga e Lenskij per l’eleganza e il gioco di cesello. Lei sfoggia una capacità di declinazione espressiva da urlo, unita a una tecnica che si fa notare soprattutto per rigore e precisione. Kaniskin s’impone per agilità e colore, sfuma con naturalezza l’umore dal romantico al tragico, ha braccia liriche e invidiabile nitore.

Lo stage door, dopo questo Onegin, è una colonia europea. Ci sono fan dall’Italia, da Amburgo, dalla Francia.

Kaniskin, accecato dai flash, si informa sulla provenienza del nostro staff.

Quando esce, Legris viene circondato a una manciata di mature signore a caccia d’autografo. Firma, mi vede, e in un simpatico italiano mi apostrofa con “Allora???”.

La Eichwald arriva poco dopo, sempre sorridente, con mazzi di fiori fra le braccia. Il crocchio di Principal che s’è formato (fra cui lo stesso Kaniskin e la Tentschikowa) la accoglie con un applauso.

“Allora... vi è piaciuto?” ci chiede. “Da morire!”. Sorride. “Speriamo di vederti presto in un bel ruolo di repertorio allora... magari nel Lago dei cigni di Cranko”. “Non sappiamo ancora quando lo riporteremo in scena”, ci confessa una ragazza del corpo di ballo. “È da un po’ che ci manca. Ma tenete d’occhio l’annuncio sulla prossima stagione, verso maggio!”.

Mentre stiamo per uscire, fa irruzione Jason Reilly (che quella sera ha ballato il ruolo del principe Gremin, sposo di Tatjana). In un poco elegante look stranamente leggero per l’inverno di Stoccarda, si butta a terra facendo uno scivolone. E atterrandoci sui piedi.

Usciamo. Sotto il cielo terso, ci stringiamo nei cappotti. Nel ristorante degli Schlossgarten, accanto alla Opera House, i Principal stanno prendendo posto per una cena di gruppo. Noi ci defiliamo, e (dopo giorni di trasferta) allunghiamo il passo in direzione di un ottimo ristorante italiano. Di Eugenio Onegin, è certo, sentiremo la mancanza. Ma mentre ci guardiamo, la promessa trasuda complice dagli sguardi: non è certo un addio. Solo un arrivederci.

* * *

Foto di scena per gentile concessione dello Stuttgart Ballet e della Japan Performing Arts Foundation.

Nelle immagini: dall'alto, Ivan Gil Ortega e Alicia Amatriain nel pas de deux del primo atto (The Stuttgart Ballet); Friedemann Vogel nel ruolo di Lenskij (The Stuttgart Ballet); Manuel Legris e Maria Eichwald nel terzo atto (Kiyonori Hasegawa / NBS); Sue Jin Kang nella variazione del secondo atto (The Stuttgart Ballet); Katja Wünsche e Mikhail Kaniskin, Olga e Lenskij nel primo atto (L. E. Spatt / The Stuttgart Ballet).

Vai a:

Intervista a Maria Eichwald

Intervista a Manuel Legris

Per tutte le informazioni sulle prossime recite di Onegin e le novità: Sito ufficiale dello Stuttgart Ballet

* * *

Alessandro Bizzotto

|